•2013年1月10日 星期四,下午2:24

4-1 社團、媒體與活動

社團

新竹市登記有案的客家相關社團甚多,最早的世界客屬總會成立於民國七十八年,最晚的客家諮詢協會則是今年剛成立。這些社團的名稱大部份都有「客家」二字,是自我認同十分明顯的客家社團。但是也有幾個金山面與關東橋地區的協會,雖然不以客家命名,但是因為參與者以客家為主,而且所辦理的活動也往往與客家有關,因此可以稱為是客家社團(參見表十)。

表十 新竹市客家社團一覽表

名稱

|

負責人

|

電話

|

地址

|

新竹市客家民謠研究會

|

徐錦源

|

5244909

|

西門街一八四號

|

新竹市客家諮詢協會

|

古榮政

|

||

新竹市中原客家文化研究協會

|

曾漢松

|

5712889

|

仰德路一五○號

|

新竹市關東民俗技藝促進會

|

羅文熾

|

5775266

|

光復路一段108巷88弄6號

|

新竹市客家民俗文化促進會

|

陳清水

|

5773569

|

關東路九巷九號一樓

|

新竹市客家文化發展協會

|

李永乾

|

5202309

|

明湖路六○四巷一弄一號

|

新竹市關東橋長壽會

|

徐水源

|

5786829

|

金山九街一○八號

|

金山面文史工作室

|

吳慶杰

|

5772652

|

新竹市光復路一段163巷7號

|

新竹市關東文化建設促進會

|

|||

新竹市客家公共事務協會

|

邱從容

|

5251766

|

新竹市西大路475號2樓

|

世界客屬總會新竹市分會

|

劉金榮

|

5777023

|

新竹市千甲路360巷53號

|

資料來源:依新竹市政府社會局網站資料及筆者調查所得。

新竹市最早的客家社團是世界客屬總會新竹市分會,世界客屬總會會址設於台北市華陰街41號3樓現任會長為吳伯雄,理事長劉盛良。民國 60年10月1日 世界客屬人士第一次在香港集會、籌組世界客屬總會。目前會員人數約80000人。以聯絡世界崇尚自由之客屬同胞,發揚傳統忠義精神,團結合作,共謀文化交流與經濟發展,尊重當地政府法令,服務社會人群,獎助繼起人才為宗旨。已經向內政部、外交部、僑委會登記有案。世界客屬總會成立以來,在舊金山台北梅州模里西斯高雄市舉行雅加達東京曼谷福建龍岩舉行馬來西亞沙巴新加坡馬來西亞吉隆坡舉行年度大會。以客家團體為的服務對象,國際性客家社團聯繫活動為社團主要的業務項目。

世界客屬總會新竹市分會成立於民國 78年7月16日 ,會址設於新竹市千甲路360巷53號,現任理事長為劉金榮,目前會員人數約一千人。新竹分會依據世界客屬總會章程所定以聯絡世界崇尚自由之客屬人士,發展傳統忠義精神,團結合作,共謀國內外文化交流與經濟發展,尊重政府法令,服務人群,獎勵繼起人才為宗旨。已向新竹市政府登記為全國性社團,每年向客委會爭取經費,舉辦客家演比賽等活動。

新竹市客家公共事務協會是新竹市第二個全國性客家社團的分會組織,世界客屬總會新竹分會屬於世界客屬總會,新竹市客家公共事務協會則是台灣客家公共事務協會的新竹分會。「台灣客家公共事務協會」是一個具有強烈使命感與本土意識的組織。在台灣解除戒嚴之後,有感於客家事務數十年來的空缺與關照不足,在高壓政權之下無以為繼,嚴重出現語言文化的傳承與認知之危機,傳統族群風貌日漸淡化與疏離的現象,因而集合作家、律師、學者、醫師、牧師等等有心人士為一體,倡立本會於台北市。台灣客家共事務協會(HAPA)成立之後,首任會長由鍾肇政擔任,積極進行攸關社會改造、民主運動的相關活動,同時提出「新的客家人」之理念。

根據這個理念之提出,台灣客協成員全台奔波,傾力辦理多項饒富意義的工作,例如倡導辦理台灣客家學術研討會活動,舉辦「客家台灣文化講座」,舉辦「客家文化生活」研習營、「台灣客家文學營」等活動營隊,出版專刊「客協會訊」及〈新介客家人〉〈台灣客家人新論〉等專書,舉辦巡迴全台灣下鄉演講會, 公開辦理客家政策、議題聽證會與記者會,介入國家政策之擬定。甚至成立「新客家助選團」舉行全國助選系列活動。撰述「客家白皮書」供支持客家之候選人連署及運用,爭取客家公共權益成為民主選舉關注的議題。另外也鼓勵大專院校成立客家社團,並獎助青年學子辦理文化與聯誼活動,例如台灣大學、師範大學、清華大學等十餘個高級學府都相繼成立了學生客家組織。辦理海外客家參訪與講演活動等。主導成立客家公益媒體【寶島客家廣播電台】,成為全球第一家專業的客語頻道,從事文化傳揚、時事評論、社會關懷等的大眾服務廣播節目。獎助大專學生撰述客家研究論文,提供研究補助及推薦發表的場所。

台灣客家公共事務協會目前擁有各地區組織包含:台北市客家公共事務協會、台北縣客家公共事務協會、桃園縣客家公共事務協會、新竹市客家公共事務協會、台灣客家公共事務協會高雄分會、台灣客家公共事務協會六堆分會、北美台灣客家公共事務協會(美國)。目前台灣客家公共事務協會會址設於台北市民權東路3段60巷5號3樓,理事長為國策顧問梁榮茂。

新竹市客家公共事務協會成立於民國 89年7月31日 ,會址設於新竹市西大路475號2樓,目前會員人數約260人。為了爭取客家權益,延續客家文化,語言,探討客家公共政策及推展公益事務活動為宗旨的組織,向新竹市政府登記為地方性社團。

|

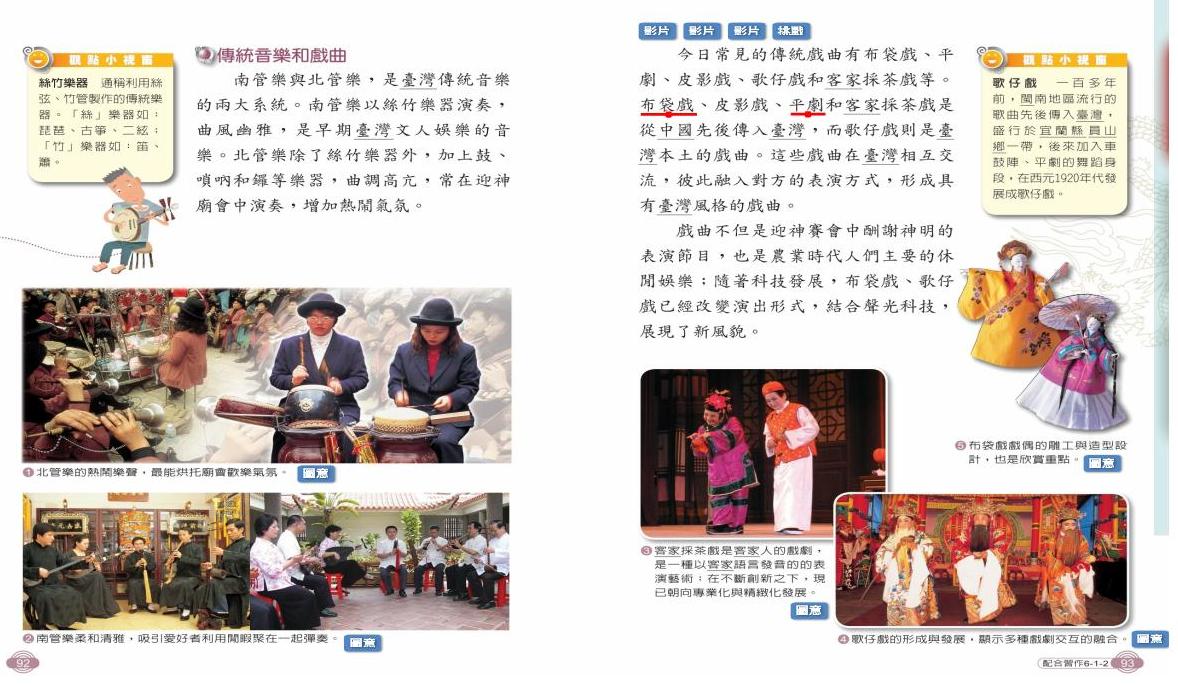

| 投入音樂及客語研究的邱從容 |

此外,邱從容十分活躍,多次組團專程前往國外參加各地,如馬來西亞砂勞越州民都魯省等地之客家公會成立大會,參加世界台灣客家聯合會2002年三月十一日 ;贊助台灣客家文化數位發展協會,對公共事務非常關心,甚徍連新竹市政府已發包的消防博物館之多媒體互動式電腦發音部份,只有中文、閩南語、英文,卻忽略客家語之服務,也都透過當時的林政則委員提出,要求改進。

相對於大型協會之分會性的團體,新竹市客家文化發展協會則是活力持久的在地客家團體。客家文化協會成立於民國 91年4月24日 ,目前會員人數約180人。以發展客家文化,促進族群和諧,為客籍人士及廣大市民服務及傳承客家文化,及傳統技藝為宗旨。已向新竹市政府社會局登記立案。會址設於新竹市明湖路604巷1弄1號,目前的理事長為李永乾。李 先生於民國六十七年十月創立龍鳳園歌劇團,原名為李劍鴻歌劇團,為一重要的客家傳統劇團,以桃、竹、苗為主要的演出範圍。近年來更積極力促企業界與文化界結合,共同推動文藝活動,回饋社會,並協助社區發展協會舉辦各項藝文活動,出自草根、來自土地,在地深耕的努力,值得喝采。李永乾同是柴橋里長及柴橋社區發展協會理事長,青草湖社區大學課程「新竹市柴橋社區工作坊」講師,奔走多時,終能以租借的模式,改善閒置私地環境問題與化解地主圍地擋道爭議,在柴橋社區活動中心成立客家文化會館。

特別難可貴的是,李永乾又於九十三年九月在新竹市東方錄影棚設置臺灣首座客家傳統戲曲錄影棚。李永乾表示,客委會成立客家電視台所播出的客家傳統戲曲節目,已經邁入第二年歷史,目前客家傳統戲曲節目在客家電視台收視率均得第一,同時也擔任製作人的他,為求節目更進步、更創新,特地在新竹市青草湖地區建造一棟一百多坪的錄影棚專為客家戲曲來打拚。客委會成立客家電視台後,對客家文化推廣保存有很大幫助,如客家戲團踴躍參與傳統戲曲演出,就是突顯客家文化進步的一項奇蹟。

各客家團體均頗擅長於利用自身優勢,向各相關單位爭取補助經費,以辦理各項客家活動。例如,陳清水所主持的新竹市客家民俗文化促進會於今年三月別開生面在新埔義民廟舉辦北台灣第一屆義民廟春祭和客家成年禮祈福大會,大會邀請立法院副院長鍾榮吉、新竹縣長鄭永金、台灣省主席林光華、客委會處長鍾萬梅等人參與,與祭者穿上長袍馬掛,遵循古禮,向義民爺的獻禮和叩拜,都並讀禱祝文。會場上並展示客家古家物、農具、竹編等,並有農村春耕諺語、節慶語、俚語,不少家長帶子女參觀並抄錄,說明客家古諺藏著人生智慧。

世界客屬總會新竹市分會則每年舉辦客家話演講比賽,他們的文宣十分動聽:「要有好口才,才有好人才! 有了好人才,才有好將來!專長不怕多,多一種語言,多一種能力,多一分競爭力! 未來電腦、英語誰不會?但是會電腦、英語外,我還會客家語、閩南語,大幅擴充人脈關係,對創業、就業、擇偶、就學都是利多! 」

當然各協會也難免具有某種程度的政治色彩,客屬的總會長是吳伯雄,新竹客屬自然與國民黨關係較密切;客家公共事務協會先後任會長的為國策顧問鍾肇政與梁榮茂,新竹客協自然與執政黨關係較好;新成立客家諮詢協會則對國家統獨問題著墨較多。

儘管如此,在近幾年漸成氣候的大型活動客家嘉年會上,我們看到所有客家社團皆團結一致,共襄盛舉,場面十分融洽。

民國九十一年的端午節是新竹市第一次大型的客家民俗活動,由新竹市客家公共事務協會於六月九日 在孔廟前廣場舉行主辦。五月節客家民俗活動是新竹市升格省轄市以來所舉辦的大型客家民俗活動,並有數個客家團體共同協辦。當天節目包羅萬象,有硬頸樂團演唱搖滾歌曲、客家歌手劉平芳、王羽馨、黃韻如、陳威等人客家現代歌曲及薪傳國樂團的歌曲演奏,節目並穿插民謠樂曲、相聲、舞蹈、三腳戲等表演節目。會場安排美食、民俗技藝等攤位供民眾選擇品嚐各式小吃,鄉土畫家余秀雄的鄉土油畫展則提供另一種不同的視覺饗宴。另外主辦單位舉行包粽子比賽,將提供獎金及獎盃給前三名以資鼓勵。

隔年這一活動改由市政府舉辦,並更名為第一屆客家民俗文化園遊會於九十二年在孔廟廣場舉行。園遊會由市府主辦,各客家民謠研究會、中原客家文化研究協會、客家文化發展協會、客家民俗促進會、客家公共事務協會、客家會及世界客屬總會新竹市分會等客家文化團體協辦,希望藉由舉辦這項客家民俗文化園遊會的機會,讓大家對於客家文化能有更深入的瞭解與認識,當天,內容包括有民俗表演、客家美食品嚐與靜態的文物展示等。當天將提供菜包、糍粑、酸菜湯、粽子、客家湯圓、米粉等傳統客家美食品嚐,現場還有花鼓、糍粑製作、客家山歌等客家傳統代表性的民俗表演節目欣賞。第二屆更名為客家嘉年華會九十三十二月十八日在國立實驗中學操場舉行,林政則主持客家嘉年華開幕式,觀賞山歌演唱、新竹縣六家新瓦屋花鼓協會等表演,感受客家族群對母語文化的關切,新竹市客家民謠研究會理事長徐錦源、客家民俗文化促進會理事長陳清水、客家公共事務協會理事長邱從容及客家文化發展協會理事長李永乾等,都到場參加,現場安排踩街、歌謠、童謠等表演,還有傳統童玩、客家米食等,熱鬧滾滾。市長林政則表示市府會持續舉辦下去,而為與往常舉辦時節有所區別,更宣布明(九十四)年的春、秋兩季各辦一場,展現客家文化在不同季節的特色。

參加過這麼多客家社團舉辦的客家活動,你一定印象深刻,不過還有更令你意外的活動喔!那就是表面上與客家完全沒有關聯的單位也捲起客家風,舉辦活家活動。讓我們到醫院逛逛吧!別擔心,不是看病,是參加活動!

|

| 新竹醫院提供客語服務 |

表演中也發生許多趣味橫生,令人捧腹大笑的情景,例如胸腔外科主任商東福 醫師將『目珠』講成『母豬』;藥劑科陳慧玲藥師將通便藥的功\能介紹為『屁股不會出來用的藥丸』;另病歷室詹吉亮主任表示因娶了客籍 太太有所需要而發奮學習客語,參賽者在客籍主持人人事室楊金龍主任臨場出考題訪問之下,也多半可以流利應答,看得指導老師兼評審之一的溫火隆 老師眉開眼笑、直豎大姆指,一副與有榮焉的模樣!

此次成果發表以才藝表演比賽方式進行,形式不拘,除了有朗誦、說故事、律動舞、歌唱、雙簧…等,亦有針對在醫院的場景中(門診、急診、病房、批掛櫃檯、藥局、放射科)可能出現的對話情境,設計一、二分鐘之表演內容。有個人報名亦有組隊參賽,其中還安排一場由客籍志工林清秀 女士的示範表演,凡報名參加者即贈精美紀念品。此次邀請到科園國小黃美鴻 校長以及台灣廣播電台詹婷副台長,連同兩位授課的溫火隆 老師和黃淑媛 老師擔任評審,評分方式:語音佔45%(包括聲、韻、語調)、內容佔35%(包括創意、詞彙、趣味)、儀態佔20%(包括儀容、台風、表情)。

新竹醫院表示,在他們的印象中,新竹市全市可能有三分之一的客家人,而鄰近新竹縣境內則多數屬客家鄉鎮,因此到院的客家病人相當多。因地域及族群關係,至新竹醫院就醫之民眾中不乏有許多年紀大且不會國、台語之客家長者,為了提供客家鄉親更完善、更親切的服務,故積極對院內員工實施客語教學計畫及製作客語醫院簡介,並改善電梯語音系統,以營造客語無障礙環境。張景年院長也期勉員工們應持續用心學習客語,並學以致用,與來院的客家鄉親可以用客語直接溝通,真正落實客語無障礙環境。也讓民眾更加認同新竹醫院實實在在是個『在地人的醫院』。同時也為達成倡導尊重文化多元化、促進客語重返公共領域盡一份心力。

媒體

在本章的開頭我們已經提過,當代客家團體與傳統社區的差別在於在不一定需要、也通常缺乏特定的空間作為團體的維繫基礎,在這樣的情況下,媒體成為客家社團最重要的溝通與傳播媒介。新竹市的客家社團中,客家公共事務協會本來就有永興及漢興傳播公司,因此向來活力十足。最近成立的客家文化協會從傳統戲劇團轉型成媒體公司,也可以說精於掌握時代潮流。特別是客家文化協會的理事長李永乾更是直接針對客家電視第17號頻道的節目而勠力以赴,而客家電視台也確實足以令人期待。

民國九十二年七月客家電視台開播之初,外界對這個頻道的前景並不樂觀。然而二年多來,卻有不少客視的節目頗受好頻。其中最受矚目的就是週六晚上的「鬧熱打擂台」節目。根據廣電人的收視調查中,「鬧熱打擂台」節目收視不但創節目播出收視新高,亦搶占同時段節目收視前50名之內,更是以同時段綜藝類節目排名第七名之黑馬姿態出現,讓人驚喜萬分。這節目創造了一個舞台,讓所有的參與者在客語世界裡成長。從九歲到九十歲,來自不同年齡層、不同地區的客家甚至非客家人士,在說故事及歌謠兩方面,產生客家表演的明星。這些明星中,新竹市的劉子萱小朋友閃耀動人,我們一會兒會特別介紹。當然,這一節目也捧紅了主持人羅時豐與張馨月,客家電視也趁勢推出「油桐花之戀」及「老嫩小細」等戲劇節目,使客家電視台再創高峰。

除了電視頻道外,廣播頻道如中央廣播電台客語頻道、警察廣播電台新竹台、寶島客家電台、新客家電台及中國廣播公司客家頻道都是新竹地區客家鄉親收聽的電台。尤其是網路傳播發達以後,上述這些節目都可以透過電腦網路收聽完全沒有雜訊的節目,十分方便。

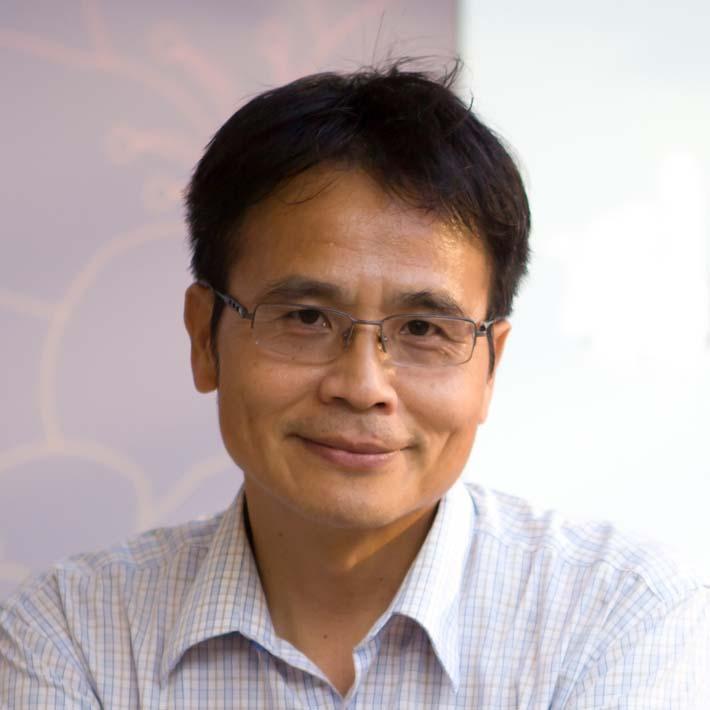

對新竹市民而言,所有電台的客語頻道中,最重要的自然是台灣廣播公司新竹廣播電台。新竹台前身係「台聲廣播公司」,成立於民國四十五年一月十五日 。民國五十八年設立關西轉播台,民國六十二年設立大溪轉播台,民國六十二年五月間進行改組,並於民國六十四年元月一日正式更名為『台灣廣播公司新竹廣播電台』,台址設於新竹市高峰路五○六巷二號,下轄1206千赫(主播台),621千赫(大溪轉播台)、1170千赫(關西轉播台) 等三個發射頻率,為桃、竹、苗地區聽友服務。

|

| 客語廣播名主持人 詹婷 |

除了演講比賽外,新竹廣播電台每年也承辦台灣區客家歌謠歌唱大賽,比賽分為中學組、國小組與社會組。今年的比賽全台460名好手角逐,這場客家歌謠大賽,接連兩天在新竹市公二公園登場,有來自全台460名好手報名角逐,最受矚目的是連續11年參賽的「光頭伯」、高齡105歲的人瑞廖榮基,他在長壽組裡出盡風頭,雖然並未入圍,但贏得最多掌聲;最稚齡的是四歲的葉貞誼,一早從苗栗縣後龍鎮趕抵,一點都不怯場,台風穩健,聲音清脆,手勢身段都有模有樣。這項客家歌謠比賽已連續11年舉辦,報名人數愈來愈多,尤其今年新增加「親子接力唱組」,希望把唱客家山歌的人口,從兒童時期扎根,也讓客家籍的父母能從小帶著孩子一起唱,既建立親情,也能陪孩子多說客家話。